走進周氏家祠——道不盡的千秋家國夢

| 2022-01-10 16:03:25??來源:閩北日報 責任編輯:溫柳婷 我來說兩句 |

分享到:

|

開欄的話 習近平總書記強調,“歷史文化是城市的靈魂,要像愛惜自己的生命一樣保護好城市歷史文化遺產”。一個民族的文化遺產,承載著這個民族的認同感和自豪感;一個國家的文化遺產,代表著這個國家悠久歷史文化的“根”與“魂”。古語云:“君子營造宮室,宗廟為先,誠以祖宗發源之地,支派皆源于茲。”“追遠溯本,莫重于祠”,家祠作為一種鄉土建筑的藝術瑰寶,是祖先一代代遺留下來的文化遺產與載體,對深入認知姓氏源流和鄉土社會的本質具有重要意義。1月起,閩北日報將適時刊登《古宅新說》欄目,探訪閩北各縣(市、區)的姓氏宗祠,進一步弘揚和保護中華優秀傳統文化,凝聚民族力量。 在建陽崇雒的后畬村,就有著這樣一座凝結著后畬周氏族人鄉愁的家祠——周氏家祠。這里既是當地周氏一族的精神依歸,更是他們家國情懷的彰顯。 建陽崇雒后畬村的周氏家祠為北宋理學家周敦頤后裔居住地之一。周敦頤(1017年-1073年),又名周元皓,原名周敦實,字茂叔,謚號元公,北宋道州營道樓田堡(今湖南省道縣)人,世稱濂溪先生。周敦頤是北宋五子之一,是宋朝儒家理學思想的開山鼻祖,文學家、哲學家,著有《周元公集》《愛蓮說》《太極圖說》《通書》(后人整編進《周元公集》)。他所提出的無極、太極、陰陽、五行、動靜、主靜、至誠、無欲、順化等理學基本概念,為后世的理學家反復討論和發揮,構成理學范疇體系中的重要內容。據了解,周敦頤的后裔廣泛分布在江、浙、湘、贛、粵、閩等省并移居繁衍至海外。 我們循著歷史的車轍,踏進古老的周氏家祠。作為宗族聚落空間以及宗族成員精神意識的中心,周氏家祠主體建筑的選址體現著宗族成員對理想聚落環境的期盼。它坐落于崇雒鄉后畬村中部,后有高地為屏障,前庭芹溪護佑,視野開闊,總占地面積4畝,建筑面積約1000平方米。 周氏家祠始建于清乾隆年間,距今近300年歷史,建筑坐北朝南,可以最大程度接受陽光的照射。面闊三間,進深兩進,具有典型的清代時期民間祠堂建筑風格,磚木結構,氣勢宏偉。 牌坊是周氏家祠的第一序列,由大塊青石方磚砌筑,旁邊兩扇石壁上刻竹林講學、松下問道、雙龍戲珠等圓形浮雕。正門頂上陽刻“理學淵源”四個大字,彰顯周氏族人思想與理學思想的交融碰撞,周圍附有麒麟、祥龍、仙鶴、吉鹿、纏枝、祥云等浮雕,古樸而莊嚴。 叩門而入是百平見方的祠堂大坪,舊時是族中小孩們玩樂的場所。大坪兩側山墻為硬山制式,青磚黛瓦,兼具美觀與防火二重性。 周氏家祠作為一種禮制建筑,其布局結構深諳宗法禮制思想,建造時采用對稱構造、強化中軸、居中為尊等營造手法,強調“禮”的思想。一進院落較大,涼亭位于中心位置,左右有兩條小溝渠垂直走向,呈對稱合抱之勢,寓意飲水聚財。兩側廊廡分別設有戲臺、書齋、膳堂、議事廳等功能用房,是族人議事、休閑的場所。二進院落稍小,人員流動性小,設有寢堂用于祭拜。 周敦頤第32代世孫周鐘老先生向我們介紹,每年正月初一到元宵是祠堂最熱鬧的時節,大人們在此拖“車馬炮”紙牌、“跳猴”,小孩子在此踢雞毛球、滾銅板。元宵一過,鬧場冷卻,只留下朗朗的讀書聲。夏天,祠堂是個納涼的好地方,中午或下午石板上躺滿了打赤膊扇蒲扇的大人。小孩也愛去玩,不睡覺,只是去戲鬧。 每年正月初一和清明節全族人都要去祠堂祭祖。年初一祭祖叫拜“祖宗年”,每人三叩首后可以領賞到二個紅桔、一個雞蛋。清明節的祭祖規模最大,要大辦宴席幾十桌。 周氏家祠設立了“祭田”制。所謂“祭田”就是祖先留下一筆田產讓后代子孫輪流耕種或出租,所得收益除一部分作公益事業外,均歸個人收入。后畬周氏分孟、仲、季三房,每房的祖宗都留幾十畝田地作為“祭田”。 時間的刻刀,在歷史之壁雕鑿。周氏家祠歷經百年坎坷,逐漸陳舊破敗。立有“理學淵源”牌坊的建陽后畬周氏家祠始建于清初,新中國成立后拆除了一進院落的涼亭和廊廡改建為村中的小學校舍,后徹底荒廢,唯一留下“理學淵源”牌坊屹立于風雨中。周氏族人也一批批離開小山村,遠到鄉里、城里乃至國外工作生活,宗族紐帶逐漸在時空中消解。 “2015年的時候,我們舉辦了新中國成立以來的首次宗族清明祭祖。”周鐘回憶,曾是中學教師的他現如今是后畬周氏理事會的發起人之一,也是周氏家祠文化傳承的忠實守護者,多年來致力于周氏宗族文化研究。“海外回來尋根的周氏子孫伏跪在家祠‘理學淵源’的牌坊前,虔誠而欣慰。那一刻我感慨萬千,無論離家多遠,官居何位,家鄉始終是后畬周氏族人們的根,是永遠的歸屬。即使聯系在距離中黯淡,家鄉也始終保持著對族人的凝聚力、親和力。” 2017年,后畬周氏家祠迎來了它再一次的榮耀,在族中有識之士的牽頭組織下,祠堂得以重建。經重新修繕的祠堂,布局嚴謹、邊緣閉合,再現了規范的農村秩序與社會關系,維系著族人對家族的認同感,并于2018年清明節恢復傳統的祭祖活動,于先祖周敦頤誕生1000周年之際成立“周敦頤紀念館”并舉行紀念活動。木質燙金的“周氏家祠”牌匾懸于祠堂門檐正中,周氏族人的自豪之情達到頂峰,這是新時代嶄新的周氏家祠,更是幾百年來傳承不絕的宗族依戀,是離家萬里也不斷血脈的家鄉羈絆。 流動的時間,凝固成歷史。在后畬村不斷翻新的新樓群里,周氏家祠默默地守護著自己的一方寧靜,三百年來,它不僅是后畬村標志性的建筑物,更是后畬村周氏家族興旺發展的見證。 周氏家祠負責撰修家譜,定三十年修一次,每次要三年以上。家譜是宗族的“綱領”,它記載了周氏的源流,后畬周氏是來自“愛蓮堂”俊公支派,記載自周敦頤之孫俊公傳到現在第三十六代的系圖和傳記,并大幅傳記了周敦頤所有的歷史資料。 據周氏宗譜載,周姓族人自明萬歷年間由普懷公帶領來到崇雒后畬。作為當時南下茶道的重要一環,從赤石經由建甌至福州的茶商常在后畬落腳,南北往來密集,極大地促進了本地文化和外界文化的交流與融合。漸漸地,后畬成為了遠近聞名的山貨聚集地。后畬的斗笠,浦城石陂的桐油、錐栗,五夫、回潭的大米紛紛圍聚于此。后畬的周氏族人也由早年跟隨茶商走南闖北跑生活發展為在家門口辦起了商鋪、客棧,為往來客商提供服務,后畬的古花橋正是在這樣頻繁的經濟交融中誕生的貿易聚集點。 勤勞能干的周氏族人在繁榮的本地商貿活動中,積累下第一筆財富,為勉勵子孫勤勉讀書,周氏設立了“書丁制”,以祠堂的書齋為學堂,聘請教師授課,以發放助學金和獎學金的方式讓所有周氏族人的孩子無論男女都得以讀書。因此,周氏男女老少都懂文識字。清朝時期,后畬周氏考取太學及進士功名者共107人,其中知府有一名、同知一名,還有十名重量級官員,可謂人才輩出。 “在我的記憶里,祠堂就像整個大家族的母親,隱藏著一種質樸而又強大的精神力量,以容納百川之姿催生后畬周氏族人內部經久不衰的凝聚力、親和力和向心力。在這里,品質與德行是最重要的,萬金不比。”周鐘老人回憶,“品質源自讀書,德行歸于‘規矩’。” 后畬周氏自先祖以來,訂立族規族禁,嚴肅家風家訓,以仁義道德、忠孝廉節教導子子孫孫時刻不忘做人根本,事事以“德”規范自己的言行。它賑濟貧窮、勉勵上進,使族人遵循孝悌忠信為核心的倫理道德,永遠緬懷先祖的豐功偉績;讓族人形成長幼有序、自尊自愛、禮貌彬彬的風尚,讓周氏族人耕讀傳家,血脈綿延,生生不息。風雨滄桑,澆不滅家風印跡;離家萬里,忘不了家教傳承。這也是這座祠堂告訴后人的真理。 冬日清晨的第一抹太陽緩緩升起,披上金輝的“理學淵源”牌坊在周鐘老人的矚目中熠熠閃光。百年來,周氏家祠櫛風沐雨,歷經滄桑,在周氏子孫后代的熱烈簇擁中,獨立行走于世間,在時間的石碑上刻下一道又一道印跡,而我們便從那些印跡中,探尋過去,觀照當下,邁向未來。(葉倩秋 林晶 劉仙萍) |

相關閱讀:

- [01-10] 建陽區開展寒冬送溫暖活動

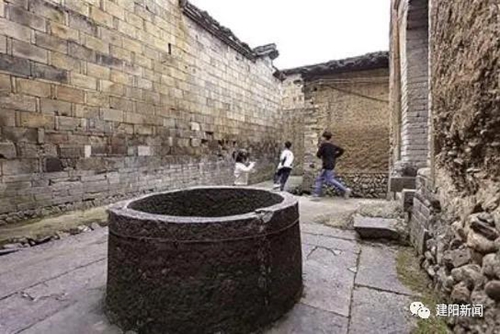

- [01-10] 建陽:全力推進國家儲備林質量精準提升工程建設

- [01-10] 建陽:認真審議政府工作報告 凝心聚力創新發展思路